(1884年,旧金山的一家中餐馆)

这些海外华人的行业首选,自然是满足移民刚性需求的饮食行业,之后再转行为洗衣店、杂货店,以及更需资本和势力的鸦片馆和赌场。而这些中式餐馆,同样也吸引了越来越多的当地人,化身成了东方文明的诱惑图腾。

从19世纪末,全美便刮起了一股”杂烩热潮”,美式中餐馆也被代称为”杂烩馆”。杂烩(英文Chop Suey)又被称为”李鸿章杂烩”,尽管跟李中堂一点关系也没有,它其实就是一道把碎肉和各种蔬菜一起烧熟后,再搭配米饭食用的中式菜。

(爱德华·霍普的名画《杂烩馆》)

埃尔西·西格尔案就发生在第八大道782号的一家”杂烩馆”楼上。

第八大道是曼哈顿最长的街道之一,而第八大道782号,是一座风格粗陋的复兴主义独栋楼房。尽管按照现在的区域划分,这里并不属于”中国城”,但在1909年的时候,782号无疑地处于一个华裔聚居的街区。因此,案件发生以后,警方和媒体都将这起案件称为”唐人街谋杀案”。

(案发现场——第八大道782号)

小楼一层,是家华人开设的照相馆,二、三层属于一家”梁家杂烩馆”,顶层是一套公寓,住着两名华裔男子,钟新(他的名字有Chung Sin/Chun Sin/Chong Sin好几种版本)和凌莱昂(Leon Ling)。

凌莱昂30岁左右,是一个穿着光鲜的西式服装、梳着锃亮头发、说一口流利英语的华人。

(凌莱昂)

距离案发大约四年之前,凌莱昂在阿姆斯特丹大道(第十大道59街以北段)上,开着一家挺大的杂烩馆。当时的阿姆斯特丹大道,是纽约最昂贵的住宅区之一,这里同样远离大部分华人的”舒适区”,可见这位凌莱昂,属于那种野心勃勃、想要令自己更加”美国化”的移民。因此,他不仅为自己起了”威廉·莱昂”这个完全”去东方化”的别名,还经常去附近的圣安德鲁教堂的华人主日学校学习。

在那里,他结识了安娜·西格尔夫人,以及她的女儿——本案的受害者埃尔西·西格尔(Elsie Sigel)。

(埃尔西•西格尔)

埃尔西·西格尔出生于1889年,遇害时年仅20岁。从照片上看,这位姑娘算不得天香国色,但身材匀称有致,拥有明媚的笑容,以及洁白无瑕的贝齿(这是日后辨认她身份的主要依据)。

埃尔西·西格尔来自一个上流社会家庭,她的祖父弗朗茨·西格尔(Franz Sigel),是南北战争中名声鹊起的英雄,在全美家喻户晓,退伍之后,他举家迁居纽约,成为纽约德裔美国人中的领军人物。

(弗朗茨•西格尔将军)

1902年8月,弗朗茨·西格尔去世,纽约为他送葬的人,就有超过2.5万人,警方不得不动用全纽约的预备警力来对付汹涌的人潮。即使在老将军去世之后,西格尔一家仍然是纽约当之无愧的名门望族,不过老将军的几个儿子,结局都不算很好,一个因挪用公款罪锒铛入狱,一个被送进了华盛顿的一家精神病院,另一个儿子就是死者埃尔西的父亲——保罗·西格尔。

保罗·西格尔是曼哈顿卫生部的一名官员,他的妻子安娜比他小9岁,两人育有两子一女。这位安娜夫人,是个虔诚的教徒,热衷于向亚裔移民传教(这在当时的上流贵妇中,算是一种”时尚”),经常到圣安德鲁教堂的华人主日学校授课,还每每将女儿带在身边,培养她对传教的兴趣。

安娜夫人的学生中,最勤勉好学的一位就是凌莱昂。这位风度翩翩的杂烩馆老板,不久便成了西格尔家的常客,还经常以护花使者+翻译的身份,陪同这对母女前往唐人街。私下里,凌莱昂更是与埃尔西发展成了情侣关系。

埃尔西·西格尔案发生后,保罗·西格尔坚称,自己对女儿与莱昂的关系一无所知。这种说法颇不可信,因为这位华人男子,不仅四年间频繁出入西格尔家,甚至还曾短期寄宿在那里。保罗·西格尔作为一家之主若真的”从未觉察任何蛛丝马迹”,那要么是对妻女极度漠不关心,要么就是某种微妙的撇清之辞了。

埃尔西长大后,也真像她母亲所希望的那样,成了传教的积极分子,经常到勿街(Mott Street,是曼哈顿华埠非正式的”主街”)10号的”中国布道所”里做义工。而在这期间,凌莱昂的事业跌入低谷,失去了阿姆斯特丹大道上的店铺,只得搬到第八大道782号这栋小楼的顶楼,在楼下的”梁家杂烩馆”做侍者维持生计。

埃尔西工作的”中国布道所”斜对面,有一家名为”旅顺楼”( Port Arthur Restaurant)的豪华中餐馆,餐馆经理名叫朱家仁(Chu Gain),不久便和埃尔西熟络起来——至此人世间最不稳定的三角恋情,便具备了所有危险的条件。

(从旅顺楼阳台拍摄的”中国布道所”)

案发之后,警方在两个男人家中,都发现了埃尔西的情书,内容也一视同仁地情意绵绵。所以这位白人姑娘芳心归谁所属,最终都是个谜团,也许她只是周旋于两个东方男人之间,沉醉于一场禁忌的爱情游戏,又或许真相是另一种情形:

凌莱昂家中,情书数以百计,埃尔西的只是其中35封。显然有不少女性,都为这个东方男子痴狂不已,埃尔西在一封信中,也嗔怨着莱昂的疏远:

你似乎对我变得冷淡了——可要想一想,我为你做了怎样的牺牲:我的家人,我的朋友,看在上帝的份上,不要抛弃我!

也许这位少女又去找朱家仁,只是依循着古老的爱情兵法,希冀以”吃醋”这招险棋,赢回情人远离的心。可惜妒嫉之火,虽然会随爱之生而生,却不一定会随爱之逝而逝。爱情的美酒一旦含酸,便能轻易成了鸩毒,贪饮一口,便赔上了卿卿性命。

(埃尔西·西格尔)

1909年6月9日,埃尔西离开家,声称前往华盛顿看望祖母(埃尔西的名字就源自于她),从此一去不返。三天之后,她父亲收到一封发自华盛顿的电报,上面写道:

我周日(13日)晚上回去。别担心。

埃尔西

从此之后,埃尔西杳无音信。

然而令人费解的是,从埃尔西失踪到发现尸体,这整整10天里,她的家人没有采取任何行动。直到6月19日下午,一个名叫梁鑫(Sun Leung)的中国人来到西47街警局报案,这件发生在十天前的谋杀案,才终于浮出水面。

杂烩馆楼上的白人女尸

梁鑫就是第八大道782号”梁家杂烩馆”的店主。他不仅是凌莱昂的雇主,还是他的表兄(也有人说是舅舅)。因为凌莱昂连日不见踪影,梁鑫数次上楼敲门都无人应声,更诡异的是,莱昂的室友钟新,也一道没了音讯。不仅如此,一片沉寂的门里,渐渐散发出一种微甜的、令人作呕的恶臭——梁鑫意识到,那是属于死亡的气息。

梁鑫的第一反应,是表弟莱昂遭遇了不测,急忙奔向离家最近的西47街警局。一个名叫约翰·莱尔顿(John Riordan)警官,跟着他来到莱昂住处,和属下一起撞开了房门。

屋中空无一人,卧室中央,放着一只黑色的大旅行箱,旅行箱外面,牢牢捆绑着几圈天幕索(一般是牵拉船帆或者船棚用的绳子)。警察们割断绳头,掀开箱盖和包裹的床单,一具尸体跃入眼帘。

死者为年轻女性,几乎一丝不挂,一根结实的绳索(后来证实,绳索来自屋中的百叶窗),深深嵌入颈部。死亡时间大约在十天前,尸体腐烂得相当厉害,面部肿胀变形,唯一可以辨认的特征,是一口光洁雪白、近乎完美的牙齿。

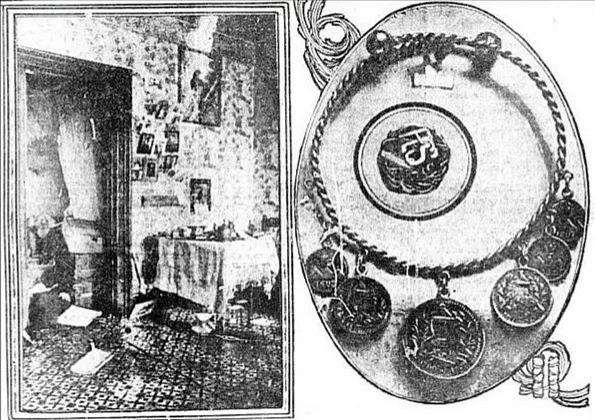

尸身上挂着一条缀有字母”P. C. S.”( 保罗·西格尔的全名缩写)的金项链,还有一只嵌着”E. L. S.”(埃尔西)的手镯,被丢在梳妆台抽屉的深处。

(案发现场和埃尔西的手镯)

莱尔顿警官连忙通知了凶杀组的凯里(Carey)警长,又抓来凌莱昂的堂兄乔·莱昂询问,乔·莱昂表示,尸体估计是凌莱昂的”女朋友”,他曾见到两人一起出入剧院。

一名警官于是前往西格尔府上,通报这件悲剧。一开始这家人极力否认埃尔西失踪,一口咬定她不在纽约,最后在警官百般恳求下,保罗·西格尔才勉强同意前去认尸。

据这位警官描述,保罗表现得无动于衷,声称既不知晓死者是谁,也从未见过那两件首饰。不过,安娜·西格尔却立即认出了女儿,一见到手镯,更是撕心裂肺地痛哭:”我的上帝!埃尔西!”,随即便昏厥过去,她被火速送往医院,从此再没有出现在公众眼前。

根据《纽约时报》的报道,警方当晚逮捕了三名嫌疑人,并发布了对凌莱昂的搜捕令。

(藏尸旅行箱和嫌疑人凌莱昂)

这三位”嫌疑人”是谁,警方从未言明,大约是乔·莱昂等倒霉的相关人士。另一方面,全美的警察(和义愤的公众)都在寻找凌莱昂,每一小时,都有华裔男子在餐馆、洗衣店、街头或者船港被”火眼金睛”的警察发现,不由分说便被扭送警局。然而,大多数人都很快被释放了,因为他们根本不符合凌莱昂的长相。

凌莱昂那个失踪的室友钟新,倒是很快有了消息。

钟新被发现的经过,还颇有点戏剧性:6月19日,一个名叫哈维·肯尼迪的餐馆老板,通过西29街的职业介绍所,雇佣了一名自称”阿辛”的中国厨师。第二天,肯尼迪先生翻看报纸的时候,立即从警方的搜查令上”认出”了自己的新雇工。肯尼迪先生”认定”,自己这位新厨师,就是嫌疑人”凌莱昂”,连忙兴奋地向警方报告。

所以6月22日,钟新被押回总部时,警方起初也弄错了他的身份,数日里被媒体围攻得焦头烂额的凯里警长,见了他便不顾形象地厉声高喝:”是你杀了那个姑娘!”

钟新则恭恭敬敬地用中式英语反驳道:”我不(是)凶手。你(去)找凌,他做的。”

(钟新(左二)和凯里警长(左三))

从钟新的行为看,他显然没做什么亡命天涯的准备,从案发那天离开公寓,到十天后出现在职业介绍所,他的坐标只沿着百老汇大街南移了1.3公里。不过,虽然这位”嫌疑人”近在咫尺,警方却不知为什么,花了整整两天时间,才将他”缉拿归案”。

抵达总部后,另外两位警探,对钟新开始了”长达十数小时、疾风骤雨般的严肃审问”(大约就是刑讯逼供的官方说辞),钟新坚决否认自己是凶手,但到了第二天,他也终于承认,6月9日早上,自己在公寓里,目睹了埃尔西被杀害的全过程,以下是他的证词:

10点30分左右,埃尔西·西格尔来找莱昂,指责他在昨晚派对上的行为,还告诉他,今后不准他再登她家的门。

她走进房间的时候,我人还在楼下。过了一会儿,我上了楼,刚进屋就听见另一侧屋里有响动。我透过门顶窗,看到莱昂和埃尔西正撕扯在一起,她脸上有血迹,然后她的嘴上,就被(凌莱昂)捂上了一块手帕。

接着,埃尔西被扔到了床上,躺在那里一动不动,莱昂扒光了她的衣服,将床单盖在她身上。然后他走向壁橱,拉出一只旅行箱。这时我进了屋,摸了摸那姑娘的手,莱昂告诉我,她咬舌自尽了。我说这事麻烦大了,我要跑路。我给了他200美元(折合现价约5,712美元——作者注),然后又从朱家仁那弄来260美元,也一起给了他。我看见他把尸体放进了旅行箱,在这之后,我一直住在表兄家……

这段证词详实生动,充满活色生香的细节,虽然目睹如此惊心动魄的场面,还能闲情逸致地偷窥,这点实在令人匪夷所思。

但警方对此相当满意——直到他们将钟新带回案发现场,这才猛然惊觉,惨案发生的那间屋子,根本就没有门顶窗!

钟新于是又将偷窥渠道改成了”钥匙孔”,在给陪审团的最终证词里,又”更正”成了”门开了一条缝”。

钟新(右一)

即便如此,警方还是根据钟新的一面之词,判定失踪的凌莱昂,就是杀人凶手。

自相矛盾的证人与不见踪影的”真凶”

23日的《晚间独立报》(The Evening Independent),就以头条赫然宣判:《凌莱昂有罪》。此外,它还援引一位地区助理检察官,挖掘出如下爆料:

“凌莱昂于11年前,随一个戏班来到美国,曾在班中担任旦角,还隶属于一个名叫”Gee Cong Tong”的秘密反清团体……”

这位助理检察官接着推测,作为男扮女装的”专家”,莱昂化妆成了女性,在团体内”革命同志”的帮助下,逃到了华裔移民聚居的太平洋海岸或者新奥尔良。

这个所谓的”秘密反清团体”,大概是慈公堂(Chee Kung Tong)的误写,是一个总部位于夏威夷的华裔男性互助组织(其实也根本不是革命党)。不过,警方对于这个高论,倒似乎是深以为然,当晚纽约警局便向各州发出通告:

寻找凌莱昂,或伪装成女性,密切注意华埠各个秘密聚点,天朝人(这是媒体根据古代周边国家对中国称谓的”直译”,显然,他们并不知道这个词汇中的臣属意味——作者注)经常在那里窝藏女性。

所谓”窝藏女性的秘密聚点”,大约就是地下风化场所了。于是接下来的几天里,全美的警察,都在地毯式搜寻着凌莱昂,然而这位”革命党女装大佬”,依旧无影无踪。

(凌莱昂、案发现场和埃尔西)

在此期间,警方的侦查工作,也有了一些新的进展:比如,凌莱昂的表哥、报案人梁鑫也被逮捕讯问(尸体发现那天晚上,他也神秘失踪了,过了几天又来警局报到);接着,警方又拘留了埃尔西的另一位情人朱家仁,朱家仁也在审问中承认,凌莱昂经常恐吓他,甚至曾在公共场合对他大打出手,威胁他若不与埃尔西了断关系,便会将二人”一起宰掉”。

与此同时,保罗·西格尔也发表了如下声明:

我知道威廉·莱昂和‘旅顺楼’的朱家仁,都爱上了我的女儿,并且莱昂嫉妒心极强。6月8日晚上,我家举行了一个派对(我当时不在家),有几个中国人在场。莱昂醉醺醺地不请自来,把埃尔西叫到一边,警告她如果再和朱家仁有任何瓜葛,便要了两人的性命……

当然,他还不忘再一次强调:

直到埃尔西的尸体被发现,我对自己家里发生的事全不知情。我妻子和女儿,都是对华传教士,我一直反对她们做这种事,我妻子对我隐瞒了所有的真相……

西格尔家的其他成员,则对此事缄默到底,一问三不知,只有一个人例外,就是埃尔西的堂妹梅布尔·西格尔。梅布尔只比埃尔西小一岁,埃尔西和莱昂两人关系的许多爆料,都来自于这位十分健谈、但说话漏洞百出的”褐发绝代佳人”(《纽约太阳报》)。梅布尔声称,她早就知道表姐和莱昂相恋,而自己也一直在警告她,要和”中国佬”保持距离:

“我和埃尔西没有任何相似之处,我从来不和中国佬约会,你们要知道,我和他们一点关系都没有……”

不过,警方在凌莱昂家中那数以百计的情书里,也找到了梅布尔的芳名(总计5封),当然,梅布尔对此矢口否认,坚称那些情书,都是堂姐冒用自己的名字写的(但似乎埃尔西并没这么做的必要)。

(埃尔西、钟新、梅布尔和保罗·西格尔)

然而,这个疑似的三角恋,并未引起警方的重视,他们正忙着向媒体公布一个”重要的证据”,那就是埃尔西分别写给两个男人的最后一封情书。写给朱家仁的短柬,看起来似乎有点仓促:

亲爱的朋友,

我不希望你因为今晚威利出现而不高兴。你知道我爱你,只爱你,永远爱你。别介意威利的事,虽然他对我来说毫无意义,但我昨晚必须见他。不是我派人找他来的。

永远爱你的,

埃尔西

凌莱昂收到的那封信,则一如既往地山盟海誓:

我亲爱的威利(威廉的昵称——作者注):

我在妈妈不在家的时候给你写信,她要是知道了,肯定是不会允许的!威利,不要以为,我会为任何人离你而去!我们之间的那些甜蜜时光,我会永远铭记。告诉我,什么时候能够再见到你?

爱你的,

埃尔西

这两封”最后的情书”,似乎也佐证了保罗·西格尔在声明中提到的”派对事件”。

此外朱家仁还证实,案发那天中午,钟新曾到”旅顺楼”找他,还告诉他,莱昂愿意退出他们的三角关系,永远离开此地——只要朱家仁,可以提供足够的资金作路费。

身为一个精明生意人,朱家仁竟然对此信以为真,将店中所有的现款(共计260美元),全部交给了钟新,钟新则显得”神色张皇”,拿了钱匆匆而去。

保罗·西格尔这时也”及时”想起,案发当天早晨,自己曾见到这位钟新,在家门口”神色可疑地闲晃”。并进一步暗示说,是钟新以”凌莱昂生病”为借口,将女儿诱骗到两人的公寓。对此,钟新坚决地予以否认,他说自己虽然偷窥了案件的全过程,还帮着莱昂搬尸+敲诈,但是和谋杀本身可绝没有一丁点关系!

基于这些混乱的证词,凯里警长郑重地宣布,他们已经找到了”符合逻辑的动机”,那就是男人永恒的妒火,并将”埃尔西·西格尔案”,正式定性为”激情犯罪”。

钟新被警方作为”重要证人”继续拘留,还标出10,000美元(大约相当于现价28.5万美元——作者注)的巨额保释金。对”富裕的、美国化”的朱家仁,他们倒是比较客气,没多久就将他释放了。埃尔西的尸体,则在这期间,悄悄地埋葬于伍德劳恩公墓(Woodlawn Cemetery)。

接下来的几天里,警方又试图还原凌莱昂在案发后的一系列行动:

6月9日下午1点,他来到公寓附近一家快递公司,将一只旅行箱托运到西126街一家洗衣店,一个叫华美(Wah Kee)的人签收了”包裹”并付了账。

午夜时分,莱昂雇佣司机马丁·劳里亚,将他送到这家洗衣店,又和司机一起,将旅行箱抬到车里。接着,劳里亚在莱昂的指示下,前往新泽西州纽瓦克的市场街,将车停在一个名叫李胜(Li Sing)的人经营的中餐馆门口。

此时已经是10日凌晨1点,莱昂请求李胜,让他无限期地寄存这只旅行箱,遭到严词拒绝。于是,6月10日下午,另一位出租车司机詹姆斯·霍尔斯特德,又将那只旅行箱(以及莱昂),从纽瓦克载回了案发现场。

哗然的媒体与埋葬的真相

虽然这段”旅行箱惊魂记”相当精彩,公众却越来越不满,因为那位”穷凶极恶的中国佬”,依旧逍遥法外。虽然警方信誓旦旦地担保,他们已布下天罗地网,凌莱昂一定插翅难逃,媒体却早已丧失了信心:

26日的《克林顿镜像报》(Clinton Mirror)就以《智胜警察》这样的标题,提早裁定了胜负;同一天的《非裔美国人》(The Afro American),则以《白人小姐与两华人做爱》这样的狗血标题夺人眼球,此外,它还不忘安抚自己那些心惊胆战的非裔读者:

“通常来说,中国佬从不杀害白种女人,因为他们害怕白人,只会自相残杀……”

也就是说,无需恐惧”中国佬”会进行跨种族(对黑人)的谋杀。可写到此处,这位记者这才惊觉,自己大有不能自圆其说的尴尬,连忙机智地笔锋一转:

“警方一致认为,因为和女孩相识日久,又彼此相知甚深,凌莱昂一定,在某种程度上,将她视作了自己的本族人(所以才敢痛下杀手)……”

(歧视华人的”黄祸漫画”)

27日的《洛杉矶先驱报》(Los Angeles Herald),则将矛头对准了对华传教组织:

这个姑娘,一步步落入这个凶残的中国人,以宗教粉饰的罪恶陷阱之中。纽约警察局正威胁要关闭唐人街所有的传教场所,除非它们的承办人同意,让女性离开,只雇佣男性传教士……

这样的论调绝非标新立异,在”埃尔西·西格尔案”发生的数年以前,报纸上就充斥着《女传教士向中餐馆的致命诱惑屈服》这样的报道,许多”专家”也频频督促社会,应该”阻止年轻女孩试图教化东方人,以免她们毁掉自己”。而埃尔西·西格尔一案,无疑为已然甚嚣尘上的”黄祸论”,提供了最完美的证据。

接下来的几天里,又不断涌现出数以百计的”目击者”,以及各种百家争鸣的”理论”:

有人认为,莱昂先是和埃尔西私奔去了华盛顿,然后在那里实施了谋杀,之后又将藏尸的旅行箱带回纽约;有人猜测,是这个为爱心碎的姑娘,在心上人的房间殉情自杀,凌莱昂害怕自己无法逃脱干系,才决定藏尸逃亡;有人怀疑,凌莱昂其实是个人口贩子,埃尔西此刻,一定正被囚禁于某个亚洲妓院,叫天天不应;到了八月间,一位”犯罪心理专家”提出,旅行箱中的女尸,只是一个长相相似的替身,用此移花接木之计,埃尔西与莱昂逃往中国,在那里双飞双宿(但是这替身从何而来,这位专家却懒得解释)……

(《华盛顿时报》相关报道)

在各种”假说”论战得不亦乐乎的同时,东西海岸的警察们,也加班加点地进行搜捕,仔细筛查每一艘离岸的客船。北美所有的主流报纸,连日登载着大幅悬赏照片,可是这位凌莱昂,还是将这出人间蒸发的大戏,完美地一演到底。

1909年9月24日,埃尔西死亡三个半月后,陪审团做出了如下裁决:

验尸结果显示,1909年6月9日,埃尔西·J·西格尔死于第八大道782号,死因为凌莱昂(别名威廉·莱昂)以手扼杀而造成的窒息。

因为没有足够的理由继续拘留钟新,裁决宣判后,他也被释放出狱。

可以说,这是一个在舆论和偏见的合力之下,基于众意做出的”正确”判决,至于其他的疑点和漏洞,警方则主动或被动地选择了无视:

首先,作为定罪的唯一”直接证据”,钟新的证词其实有太多的矛盾:除了前文中提到的”门顶窗”这点外,他的证词中声称,埃尔西前来,是为了”指责莱昂在昨晚派对上的行为”,这也与情书中的甜言蜜语甚不相符;另外,自称近距离观察过死者的钟新,却从未提及埃尔西颈部的绳索和项链——钟新的这份证词,更像是在警方的”点拨”之下,由部分真相、想象力与利害权衡打造的”杰作”,并不足以采信。

另外,警方先入为主,就断定莱昂为凶手,其他可能的动机和嫌疑人,则一概没有予以考虑:比如,埃尔西的母亲安娜夫人,曾经向莱昂借过一笔不小的债务,双方还为此发生了龃龉;朱家仁也许发觉,自己被玩弄了感情,想要杀人栽赃给情敌,他给钟新那260美元,并非是给莱昂的跑路费,而是钟新的封口费;”之前毫不知情”的保罗·西格尔,身上同样疑点重重,他可能尾随女儿到了情人住所,愤怒于她的”无耻行径”,失手将其掐死……

西格尔一家的态度,则同样令人疑惑:埃尔西失踪10天,如果说因为顾虑丑闻而不愿报警,这尚且有情可原,但他们既没有私下寻找女儿,也从未向埃尔西的两个追求者,询问过女儿的行踪。即使在案发之后,埃尔西的母亲安娜夫人——这个最了解凌莱昂、也最有可能了解事件真相的人,一直因为”深受打击”,拒绝接受警方询问,出面提供证据的,始终是那位”一无所知”的父亲。讽刺的是,正是在这家人微妙的沉默里,凌莱昂才获得了宝贵的逃亡时间,等到警方追捕时,早就为时晚矣。

裁决结束后,”西格尔案”依然风头不减,占据公众视野长达整整两年,这期间,不断有莱昂在古巴或德州被捕的消息,到头来都不过是假新闻。

(莱昂在德州被捕的假新闻)

当然,公众瞩目的不仅仅是悬疑本身,这起谋杀案,更令之前酝酿已久的反华情绪,达到了顶点:

埃尔西·西格尔带给我们的警示是:无辜、贤惠的年轻白人女性面临着危险!各州都应通过一项法律,禁止白人女孩越过华人的界线……

正如《华盛顿时报》所倡导的那样,不久之后,美国各州就纷纷以”保护年轻妇女”为名,掀起新一轮的种族监管。在这些反华政策的影响下,到1920年代末,在美华人的数量,减少了几乎一半。

当然,对西格尔一家而言,这一切都已不再重要。案发后第四年,保罗·西格尔死于心脏病,安娜夫人寡居了三十年,死于1944年,享年77岁。

两人都长眠于西格尔的家族墓园,埃尔西却没有和他们安葬在一起,她的墓碑上没有碑文,孤零零地立在伍德劳恩高地上,俯视着纽约的沧桑变幻,和她那消失的中国情人一起,湮没进百年的潇潇风雨里。