上

有读者私信说,伢伢我觉得你文采不输张爱玲,word天,太看得起人了,我叫张清零还差不多。

结果他话锋一转,来了句:“但你没她聪明,你看人家写乱世情爱,写女学生和汉奸胡来,但是哦,人家从来不碰不该碰的。”

“比如她自1952年离开上海之后,就再也没写过这里了,这就是她的通透之处。”

我当然知道他说这话的意思,但其实她是写了的,在香港写了关于土改的作品叫《秧歌》和《C地之恋》,里面有不好的话,于是内地给禁了。

不过这么一提,倒是让我忍不住研究起张奶奶来,以前也写过她妈妈,因为她老人家也在新加坡生活过嘛(链接:有钱有闲还有美貌的母亲)。

几天里扒拉了她好多文字,终于理解为何有这么多女生是张迷了,因为她的小说常常直面人性,而散文又非常市井,以至于谁都能从中找到自己的影子,不看还行,一旦看了根本停不下来。

比如她很爱吃,喜欢云片糕、松子糖,还喜欢喝牛奶前先舔一下碗边的白沫,跟你喝酸奶前舔盖一个理儿。

童年生活的优渥,培养出她刁钻的味觉,八九岁时有次喝鸡汤,说里面有药味,家里人不信,一问厨子,果然在杀鸡前两三天喂过药。

读私塾的时候,背书背得好,会得到两块绿豆糕做奖励,而怎么背也有技巧。

老先生教她读“太王事獯于”,她死活记不住,于是脑子一转,私下改为“太王嗜熏鱼”,就再也忘不掉了。

吃得多了,当然会忍不住写下来,不过她笔下的美食,不是满汉全席那种高逼格的,而是街边小食为主,花不了多少钱,但细品起来还蛮有情调。

她喜欢大饼、油条,豆腐干和盐水花生,也戒不掉面包、咖啡和冰淇淋。

在上海念书时,离学校不远有家俄国面包店老大昌,她会去那里找各色小面包;后来去了香港,也曾徒步几公里,到一家偏远小店吃自己喜欢的冰激凌。

关于吃的,其他作家也会写,比如周树人老师的弟弟周作人,但我们张老师就很不屑。

说他写来写去,都是老家绍兴那几样清淡菜,除了当地的笋,似乎也没什么特色。

这大实话也是非常扎心了,小周老人已经算男人中很重视生活品味的了,可他小康家庭的出身,到魔都千金小姐眼皮底下还是矮了一截。

#张爱玲的美食地图#

除了吃,她还很喜欢穿衣打扮,号称口红狂魔,生平第一次赚到稿费,马上去百货商店买了支小号唇膏。

十岁便开始穿高跟鞋,爱打扮主要时从母亲那儿学来的,娘俩短暂相处的岁月,她经常时一边仰望她,一边偷穿她的旗袍模仿她。

青春期最臭美的时候,继母让她穿自己的旧衣服,这让她非常憎恶,说穿在身上像浑身都生了冻疮。

以至于后来一度成了clothes-crazy(衣服狂),一有钱就去买衣服,最爱去虹口买日本花布,因为“一件就是一幅画”。

张小姐的品位惊人,喜欢旧式的衣服,流行的话讲叫vintage,有人问她为什么要打扮的跟老奶奶似的?

她调侃道:“我又不是美女,也没什么特点,不做招摇打扮,怎么引人注意?”

事实上确实还蛮扎眼的,她去出版社校稿,由于着装过于奇特,全印刷厂的工人都停下来围观了;

她盛装打扮去好友家做客,整条巷子轰动,身后跟着一群看热闹的小孩,一边追一边起哄。

更有一次,朋友结婚,她穿了套清朝样式的绣花袄裤,全场宾客惊奇不已,连新娘风头都被抢去了。

艾玛,这有点不厚道呀。

不光是敢穿,她还敢亲自设计,还和好友开过店,可以说是一枚被小说耽误的时装设计师了。

她在文章里写道:再没心没肝的女人,说起某年她心爱的某件衣服来,也是一往情深的。

她还说,每一个人的衣服,都是它的小世界,人是住在自己衣服里边的,服装变迁的背后,是社会文化的变迁。

——最后一句我原本没反应过来,但一想到那些年流行过的中山装、俄式布拉吉,有点理解了。

#服装店老板娘style#

张老师还说,战争给她最大的教训,就是及时行乐,想做什么就立刻去做,不然可能就都来不及了。

——这话我要是早看到就好了,这样就可以在4月之前,呼吁她的魔都老乡们,赶快囤货。

张的时髦之处还在于,对住的地方非常讲究,房子可以是租的,但生活是自己的,所以一定要精致要有格调。

她出生在旧上海的张公馆,有弄堂有大屋,但她喜欢的却是洋房公寓。

母亲从国外回来之后,她们搬到了一所花园洋房里,有狗有花,有童话书,有钢琴,还有漂亮的朋友,用她的话讲“家里的一切,都是美的顶巅。”

战火摧毁了她在香港的书桌后,她逃回上海跟姑姑一起合租在常德公寓6楼,那是全上海数得着的豪宅,她在这里开始写作,在这里成名、恋爱,结婚又离婚。

公寓楼下的咖啡馆曾是她的最爱,经常在里面一边喝咖啡一边写作。

原话是:在上海我们家隔壁,就是战时天津新搬来的起士林咖啡馆,每天黎明制面包,拉起嗅觉的警报,一股喷香的浩然之气破空而来,有长风万里之势。

一般有钱人选住处都是以静为主,但张老师却喜欢周围有很多声音的,街上人声,邻居喧哗,她都不觉得是吵,反而认为很亲切,连晚上睡觉都得听见电车响才睡得着。

这也是她和其他同时代的作家有区别的地方,别人都习惯于乡村叙事,像周树人老师的社戏、闰土和猹多有趣啊,仿佛田园和乡村生活才是诗意的。

但城里人张老师就偏不,她躲在公寓的阳台上,独自看月亮,欣赏雨夜的霓虹灯,或者从慢悠悠行驶的双层巴士上,突然伸出手来摘路旁树巅的绿叶……

我记得那时期的上海富家女多是自己开车上学的,比如顾维钧后来的校花老婆严幼韵,张爸爸在“坐吃”还没“山空”之前,会经常换车。

张爱玲去看电影都有小汽车接送,小户人家出行的艰难,她似乎从未体验过,坐车她还有个奇怪爱好,喜欢闻汽油味道,要坐在司机旁边,说汽车发动后,那个“布布布”放气声,让她很开心。

后来私家车没了,至少也是坐黄包车。去医院去打针天天乘黄包车,连三个月还不认识那条路。其实不是她的愚笨,而是根本用不着她去认路。

——这也是我们张大作家又格格不入的地方,别人都是歌颂黄包车夫,就她坐了几个月也没感觉,不认路就是不认路。

从家里逃出来之后,她开始坐都市电车了,这对一个生活阅历并不丰富的作家来讲,是认识社会的很好的窗口,她的蛮多素材都取材于电车上。

比如有次听到两个洋装女人聊家长里短,感叹她们:“一辈子讲的是男人,念的是男人,怨的是男人,永远永远。”

她还在散文里写过从电车上下来看到的风景,说上街去买菜,碰巧遇到封锁,被就地隔离在离家几丈远的地方。

有个女佣企图冲过防线,一面挣扎着,一面叫道:“不早了呀!放我回去烧饭罢!”众人哈哈大笑。

坐在街沿上的贩米的广东妇人,向她的儿子说道:“看医生是可以的;烧饭是不可以的。”这番对话,很灵活的刻画出战争的背景下,小老百姓的无奈。

关于电车,她还写过一篇小说叫《封锁》,说是战时的香港,因为空袭电力中断,有辆电车停在那走不了了。

车上一个三十多岁的已婚男子吕忠祯,跟一个大学女助教吴翠远,原本素不相识,却因为这个特殊的环境聊上了。

两个人从封锁说起,说到家庭的不幸,说到对对方的好感。这俩人一个不是帅哥,另一个也不是美女,就是平凡素人,在这个封闭环境里面动了点真情。

正当女主沉浸在一片温柔爱乡的时候,封锁解除了,电车开始走了,男主又回到了他原来的座位上。

女主马上明白了前面发生的一切等于没发生,情话白讲了,真情也白流露了,相当于是打了个盹,做了场春梦,他们又变成了原来的形象,当老师的还是老师,当小市民的还是小市民。

——写到这里,我忍不住想,如果小说背景从香港改成上海,把电车改成方舱,把名字《封锁》改成《隔离》,就问你,同样的场景有木有可能再发生一遍?

再或者,胆子大一点,有没有可能在2022年,来个魔都版的《倾城之恋》,或是《白玫瑰与红玫瑰》之姊妹版——《小阴人与小阳人》了呢?

毕竟张老师写过:“年纪轻,长得好看的时候,无论到社会上做什么事,碰到的总是男人。可是到后来,除了男人之外总还有别的……”

别的是什么呢?当然是爱啊,女要谋生,也要谋爱呀。

下

前文讲了张爱玲老师笔下的小资生活,今天聊点别的,比如她的金钱观。

按理说她名门之后,祖父张P纶乃清末名臣,祖母还是李H章的大女儿,嫁妆丰厚的很,传到他父亲手里还有几十处房产,和大笔的银钱古董。

至少一家人衣食无忧应该没问题的,她也完全有资本做个富家小姐,但是张爸爸除了在家里背背古诗文,人生最大乐趣就是吃喝嫖赌抽大烟,后来娶的老婆也是个烟鬼。

家里两个人抽是笔很大的开支,财产就在父母亲的烟雾缭绕中慢慢变少了。母亲么虽说是富家女,但不事生产,还经常出国,又不会理财,手头也不宽裕。

连女儿在家里过不下去了来投奔她,都要提醒,跟着你父亲是有钱花的,但跟着我,只能过没什么钱的生活。

这对二世祖爹妈,给张老师留下的最大阴影是要钱,比依萍大雨天去找她爸要钱还要大。

张爸爸和后妈生活奢靡,却舍不得拿钱出来给她缴钢琴费,每次去都要在烟榻前站上半天,看着俩人沉浸在烟雾缭绕的世界里,对她熟视无睹。

这对于一个自尊心很强的女生来说,无疑是很大的伤害。

张中学毕业后想出国留学,父亲极力反对,拒绝提供支持,母亲愿意帮她出英文补习的钱,但每次给之前都要发脾气,恶语相加。

这让小张同学十分痛苦,因为陆依萍只要忍受她爹一遍,而她得忍爹妈分别各一遍。

张在上海念的是圣玛利亚女中,富家子弟云集,她只能被迫穿上后妈从娘家带来的旧衣服,款式老旧,颜色灰暗,这让一个爱美的少女学霸,在同学面前特别自卑。

好不容易能去香港念书了,她又发现自己是班里最穷的。

她跟姑姑讲“其实我在香港时候也不至于窘到那样,都是我那班同学太阔的缘故。”当时能读港大的,多是有钱人子女,或是华侨富商,或是京沪名媛。

她的同学里有汪精卫的侄女,还有橡胶大王们的子女。只有她住着最简陋的学生宿舍,一个小小的单间,半截百也门,连电灯都没有,需要自己置办。

虽然没到三餐不继的地步,但在一群出手阔绰的同学中间,她真的是异类了。没钱买自来水笔,上课时全班只有她一人用蘸水笔,要随身带着墨水,非常醒目。

她也从来不参加任何社交活动,为了省钱,她连跳舞都没学,因为要额外置办舞蹈服装,而她舍不得。

这种“爹妈不疼、后母虐待、钱还花的快”的窘迫,换做陆依萍就义无反顾的去大上海做歌女了。

但是我们张老师不一样,十几岁的她很清醒的意识到,要改变自己的命运,要脱离不靠谱的原生家庭,只有好好读书,这才是她唯一的出路。

读书写稿、经济独立,才不用再依附,那可是上个世纪的30年代,一百年后的现在,小姑娘们才有这种大女主觉悟。

在港大求学期间,张爱玲的英文极其好,可以背下弥尔顿的整本《失乐园》,这当然不是天生就会的,不下苦功不可能的。

当年她在上海参加伦敦大学远东区入学考试,得的是第一名,二战爆发没办法才转到港大。

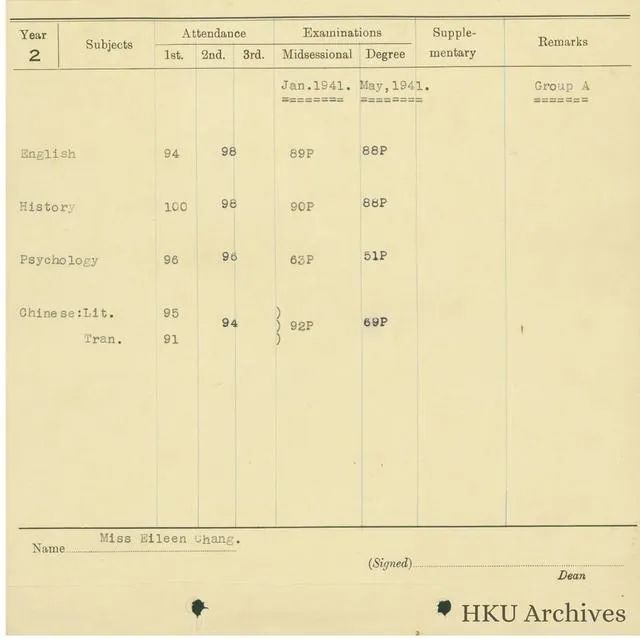

在那里读的2年半,她把所有时间都泡在了图书馆,每门功课都是第一,连历史都是满分成绩,第二年就拿了港大两个奖学金。

#张爱玲港大成绩单#

一位教授感叹,教书十几年,从未有人考过这么高的分数,因为她的出众,学费膳食费全免,毕业后还可以免费保送到牛津大学继续深造。

她是真的一心想要好成绩,想拿到丰厚奖学金,这样手头就能宽裕些,也多少能挣回点脸面。

她在《童言无忌》里也写到了用钱时候的纠结,说朝思暮想计划着买件衣裳,临到买时还得再三考虑下,如果钱很多的话了,就用不着考虑了。

完全没有钱的话,也不想了,就是有点钱但又不多,买得起但又得发发狠,这个过程最磨人了,喜悦中带着一丝痛苦,属于拘拘束束的小资产阶级。

——快说,这像不像你每次剁手前的样子?

正是这种矛盾和尴尬,让她在后来的一系列以香港为背景的小说里写满了纸醉金迷,不光写,她还喊,大剌剌地说:“我喜欢钱,因为我没吃过钱的苦……不知道它的坏处,只知道它的好处。”

按照常人的想法,爸妈苛待你,长大了你有钱了,不应该对同病相怜的弟弟好点么,我们张老师并没有。

上个世纪90年代,她唯一的弟弟张子静终于和她联系上了,他在信里说,他准备结婚,但没钱买房子,张姐姐回复:“我没能力帮你的忙,真觉得惭愧”,又说“其实我也勉强够用”。

但在她去世前一年,她的存款和资产加起来有三十多万美元,后来大部分都留给的她的朋友宋淇夫妇。

张子静最后是在继母留给他的十四平小房子里度过最后时光的,姐姐去世时所留下的遗嘱中,没有一毛钱留给这位弟弟,甚至连他的名字都没提过。

#张爱玲与弟弟张子静#

张老师的香港生活因日本人入侵、港大被征用而终结,她回到了上海,开启了打印机模式的写稿生涯。

时间一晃到了1952年,上海第一届文艺代表大会,有五百多人出席。在文化局长夏衍力保下,张老师也去参会了。

她盛装打扮一番,入场后才发现,不论男男女女,都穿着灰蓝中山装,只有自己穿旗袍,外面还罩了网眼白绒线衫。

这时丁玲老师雄赳赳气昂昂的走过来,悄声的指责她为何如此大胆,不和大家统一。

接着也是在夏局长的安排下,她跟着代表团到苏北农村参加土改工作,一待就是两个月,这是她和新中国距离最近的一个时期,也是她和自己距离最远的一个时期。

所闻所见使她非常苦恼,她下不去手写英雄,想想也是,你让一个大地主阶级去歌颂土改,确实有点难为情。

这时候有朋友问她:“无产阶级的故事你会写么?”她说:“不会。一般时代‘纪念碑’式的作品,我都写不来的,也不打算去尝试。”

回来了之后,和弟弟最后一次见面,弟弟问她对未来有什么打算。沉默良久之后,张老师说打算走,因为“人民装那样呆板衣服,我是不会穿的。”

张老师还有一句原话是:连人的思想都要统一,这个环境就没了文化和艺术的生存之地了。

#统一的文化和艺术#

张老师认为她的文字从不涉及政治,事实上她也确实没有这方面的觉悟,如果有,她就不会跟胡L成结婚了,也不会夸日本人管理下的上海租界治安还好点了。

但是呢没有觉悟不代表她就不敏感,接下来的日子,她感到了“惘惘的威胁”,预感到“还有更大的破坏要来”。

于是她果断拒绝了夏局长的挽留,以“继续因抗战而中止的香港大学学业”为由,准备离开大陆,前往香港。

在《对照记》里,张描述了她申请出境的过程,当时她穿着一件素净的花布旗袍,到街道派出所办出国护照:

“警察一听说要去香港,立刻沉下脸来,仿佛案情严重,就待调查定罪了。幸而调查得不很彻底,不知道我以写作为生,不然也许就没这么容易放行了。”

“一旦批准出境,马上和颜悦色起来,因为已经是外人了,地位仅次于国际友人。像年底送灶一样,要灶王爷‘上天言好事’,代为宣扬政府待人民的亲切体贴。”

申请被批准后,张老师提着简单的行装离开了上海,连小说手稿都没敢带,只带走一副儿时的包金小藤镯,“浅色纹路的棕色粗藤上,镶着蟠龙蝙蝠”。

临走前,她预感未来难测,为避免连累姑姑,两人相约:以后隔绝往来,不打电话、不通信。姑姑把珍藏的家族照相簿交给她保存,二人就从此决别,从此再没见过。

1952年7月,32岁的张老师先是乘火车到广州,再从广州乘火车到深圳出境,过海关检查时,她忐忑不安,紧张至极,生怕被扣下。

通行证上,她用了化名,检查人员也许是她的读者,记得她照片上的模样,仔细地看了看,问她:“你就是写小说的张爱玲?”她一惊,不知如何回答,含含糊糊地咕哝一声“是”。

她起初是想在香港定居下来的,但最后还是离开了,她在给朋友的信里写:“香港人宗族性很强,排外(省人)。”

这兴许就是离开的主要原因吧,1955年秋天,张老师乘坐“克利夫兰总统号”游轮前往美国。

这艘邮轮在那几年很火,因为新中国刚成立不久,有不少的名人正是乘坐这辆邮轮从美国返回中国,包括钱学森先生在内的24位骨干科学家(这些科学家大部分死在了夹边沟)。

张老师这一离开,离开的非常彻底,再也不回来。

其实以她的出身、所受的教育和生活经历,离开祖国是必然的,也勉强不来,后来有人讲,她就是不离开,在十年动荡期,一百个张爱玲也被压碎了。

在海外,人们常将张老师的小说和白先勇先生的相提并论,两人都是名门之后,都喜欢写上海,但白老师说张的文字比他的细致、精巧,非常玲珑,一个个字像是雕过一样。

但是呢,“近现代中国很长一段时间里,是泛政治化的社会,很排斥日常生活。热爱生活的人,在那里从来都很边缘的。”他觉得自己和张老师,都是孤独边缘人。

1995年的9月,张老师的骨灰,被撒在亚洲与美洲间的太平洋中,这也是那个时期很多不得不离开中国人的选择。

比如写《上海生死恋》的沪上名媛郑念,她们临终时都没有任何亲人在,死的死,散的散。

一个人来到世上,又孤独的离开,骨灰撒进一望无际的大海,像是要将心中悲痛稀释掉,又像是希望太平洋的小浪花,能将她们带回曾梦牵魂绕的家乡——上海。